![]()

目には目を、歯には歯を、不条理には不条理を。こんな世界をたっぷり91分に押し込めた本作『鮮血の美学』。その2/3は悪魔のような犯人が愛らしい17歳の少女2人を精神的に肉体的に陵辱する様を描く。残りは愛娘を殺された両親による復讐劇が展開されるが、合間に挟まるコミカルな保安官コンビと1970年代の雰囲気があの映画『悪魔のいけにえ(1974)』を思い出させた。

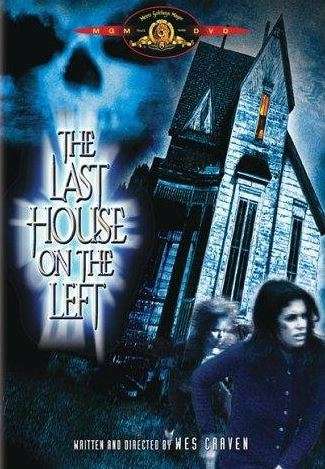

■鮮血の美学 - The Last House on the Left –■

1972年/アメリカ/91分

監督:ウェス・クレイヴン

脚本:ウェス・クレイヴン

製作:ショーン・S・カニンガム

撮影:ヴィクター・ハーヴィッツ

音楽:デヴィッド・ヘス

出演:

サンドラ・カッセル(マリー)

ルーシー・グランサム(フィリス)

デヴィッド・ヘス(クラッグ)

マーク・シェフラークラッグの息子ジュニア)

ジェラミー・レインセイディ)

フレッド・リンカーン(ウイーズル)

ゲイロード・セント・ジェームズ(Dr.コリンウッド)

シンシア・カー(Ms.コリンウッド)

■解説:

イングマール・ベルイマンの「処女の泉」をベースに、今ではホラー界の巨匠としての地位を確立した「エルム街の悪夢」のW・クレイヴンと「13日の金曜日」のカニンガムが、共に名を上げる前に製作した興味深い一作。W・クレイヴンはこの作品が処女作。心なき4人組の男たちによって娘を殺された父親の復讐劇を描く。 (allcinema)

■あらすじ:

郊外に住むマリーは17歳の誕生日の日に友達フィリスとニューヨークで行われるロックコンサートへと出かける。ニューヨークに着いてマリファナを手に入れようとした2人は、ある若者に声をかける。しかしその男が案内した先は、残忍な殺人を犯したうえ、刑務所を脱走した男たちのいる部屋だった-

見どころと感想

本作は2009年の『ラスト・ハウス・オン・ザ・レフト-鮮血の美学-』のオリジナル作品。

リメイク版が結構きつい物語だったので、1972年の本作はどんななのだろう?と観てみた。

監督は同じウェス・クレイヴンで、足りなかったところや不要なところに手を入れ現代風にアレンジしたのがリメイクだ。まずこっちの現代版を観ていたので、1972年版オリジナルを観てもあまり途方に暮れなかったが、オリジナルを最初に観た場合、ちょっと話の流れが分かりにくかったり、なんでこの人が急にこんな事を・?となってしまうかもしれない(観ていてもなった)。

純粋な17歳女子

17歳の誕生日を迎えたばかりの美女子マリー。医者の両親に大事に育てられた。友達のフィリスはちょいワル女子で酒やマリファナなんかをマリーに教えるが、友達思いのいい娘だ。少女から大人の女性になる喜びを他愛ない会話で楽しむ2人。そんな2人が都会のロックコンサートにうきうきと出かける。

もう半年も前から楽しみにしていたであろうコンサート。バンドのメンバーに口説かれてしまったら、、などと湖畔の木の上で話してキャッキャしている2人はとても愛らしい。

この2人に襲いかかる都会の悪魔。

殺人事件、それも教会の神父とシスター2人を殺し服役、そして脱走して逃亡中の凶悪犯2人。これに息子と愛人が合流しているところに、運悪く17歳の少女2人が囚われる。車に押し込められ郊外の森まで連れて行かれて、さんざんいたぶられた後、殺されてしまう。

凶悪犯2人がなんとも酷いのは当たり前として、愛人セイディがまた酷い。陽動作戦を決行して逃げ出したフィリスをどこまでも執拗に追いかけ、グループリーダーのクラッグがナイフで刺すのを手伝い、死んだフィリスの腕を切り取りマリーに見せて怖がらせるというイカレよう。見た目が『ワイルド・アット・ハート(1990)』の殺し屋グレイス・ザブリスキーに似ているからよけいにそう思ったのかも。

その結果

とにかくこの凶悪グループのえげつない様子を延々と見せられる。それに平行して娘を心配する両親と捜索依頼した保安官(実はあまり探していないように見える)の、どこかのんびりした様子が映し出され、なんとも言えない不条理な空気の中に放り込まれる自分。それもそのはず。女子2人が今まさに殺されようとしている場所は、マリーの家のすぐ裏にある森なのだ。おまけに犯人グループの車はマリーの家のポストの横に停められている。

保安官さえさっさと仕事してくれれば助かったかもしれない命。

この話は実話に基づいているという注釈が冒頭に入ったが、本当なのだろうか。

そして全てが終わった後、動かなくなった車を置いてマリーの両親に助けを求めた凶悪犯グループ。男の一人がマリーのネックレスをしていたことから全てを察知した両親は、復讐を敢行する。

ここらへんから、ちょっと話が端折られて分かりにくいが、そういうことだ。リメイクではここからも丹念にサスペンスを持って描かれていた。

本作のベース作品

解説にもあるとおり、本作にはイングマール・ベルイマンの「処女の泉」というベースがあるが、話の内容は同じようでいてかなり違う。

『処女の泉』(1960)イングマール・ベルイマン監督/スウェーデン

16世紀のスウェーデン、片田舎の豪農の一人娘がある日曜日、遠方の教会にロウソクを捧げにいく。お供の養女は、今は邪教となったバイキングの古い信仰に傾倒しており、美しく世間知らずの娘に嫉妬して途中で同行を渋る。

先に出発した娘は森で三人組の少年乞食に会い、弁当を振舞うが、その優しさが仇となって殺されてしまう。その後彼らは、豪農の家に一夜の宿を求めるが、娘から奪った衣服に気づいた豪農に報復される。

翌朝、娘の殺害現場に出向いた彼は、亡骸を見て泣き崩れる。そして、自分のしたむごい仕打ちを悔やみ、償いとしてこの地に教会を建設すると神に誓う。すると娘の死体の下から、こんこんと泉が溢れ出す……。

この上なく美しいバラッドの世界。復讐という概念を乗り越えてこそのキリスト教信仰を、ベルイマンは静謐な映像で問いただすのだ。(allcinema)

さいごに

こんな作品から酷い目にあう少女と両親の復讐部分を切り取り、なんとも気分の悪い映画になった本作。両親の復讐する気持ちもかなり理解できるが、なんか後味が悪い。普通ならこんな犯人など、放り投げて踏んづけて、バラバラにして遠くに投げ捨ててやりたい、っと思わず思ってしまうが、このあたりは観客自らが自らの心情に沿って考えてね、ということなのだろうか。